出雲には「黄泉(よみ)の国」への入り口が2つある。1つは『古事記』に登場する「黄泉比良坂(よもつひらさか)」で、これはすでに紹介した。もう1つが、『出雲国風土記』に登場する「黄泉の坂、黄泉の穴」で、出雲郡宇賀郷(うがのさと)の条に次のように記されている。

「北の海の浜に磯がある。名は脳(なづき)の磯。〈中略〉磯より西の方に窟戸(いわやど)がある。高さ広さは各六尺(1.8m)ばかりなり。窟の内に穴あり、人が入ることはできないので、深さ浅さは知らざるなり。夢にこの磯の窟の辺(ほとり)に至れば、必ず死ぬ。ゆえに、土地の人々は古より今に至るまで、黄泉の坂、黄泉の穴とよんでいる」

この「黄泉の穴」の有力な候補地とされているのが、日本海の荒波がつくりあげた海蝕洞、猪目洞窟である。

洞窟は波打際より30mのところにあり、高さ約30〜50mの断崖の裾に直角三角形を右に倒した形で、東に向かって開口している。入り口の大きさは幅30m、高さ10m、奥行きは30〜50mあり、内部に行くほど狭くなり低湿なトンネル状となっている。

◎◎◎

昭和15年頃には、崖崩れの土砂で埋まった穴口は高さ1m、幅2mほどだったが、昭和23年(1948)秋の猪目漁港改修工事の際に、洞窟内部に堆積していた土砂を取り除いたところ、約3mほどの土砂礫の中から、古墳時代から弥生時代にかけての遺物とともに、成人骨12体以上と小児骨1体分の人骨が出土している。

緑色凝灰(ぎょうかい)岩の洞窟であるため人骨の保存状態は良く、地表より1.5mのところに、右上腕にゴホウラ製の貝輪を6個もはめた弥生時代の男性骨や、古墳時代後期のものと思われる杉の舟材を用いた木棺墓(もっかんぼ)に葬られた人骨、そのほか稲籾(いなもみ)入りの須恵器(すえき)を副葬した人骨などが見つかった。

ゴホウラ貝は、沖縄本島およびその周辺の島々でとれる大型の巻き貝で、古代にあっては貴重な男性用の腕輪として盛行し、当時の権力者のステータスシンボルであったと考えられている。

また、生活の遺物としては、各種木製品、土器(弥生式上器・上師器・須恵器のほか、数個の縄文式上器小片も含む)、石器、木器(短弓・盾・下駄・木太刀様品・木勘・桶・椀・箸等)、鉄器(釘・釣針等)、骨角器や、食料の残滓と思われる貝類、獣骨、鳥骨、魚骨、海藻、木の実などが見つかっている。

当初はたんなる海人族の風葬墓と思われたが、出土した副葬品の多さから、この地域には身分の高低にかかわらず、海岸の洞窟を墓として使う風習があったと考えられる。

◎◎◎

『日本書紀』では、国生み神話の女神であるイザナミは、三重県熊野市有馬町の「花の窟」に葬られたとされている。

「花の窟」も「猪目洞窟」と同じ海蝕洞窟の一種であることから、考古学者の森浩一氏は「イザナミの遺骸の変化についての体験は横穴式石室での知識であったとみていたけれども、海岸洞窟の墓をも射程にいれる必要が浮かんできた。」(『日本神話の考古学』朝日文庫)と記されている。

たしかに、記紀に描かれている黄泉の国のイメージは、追葬が可能な横穴式石室の古墳がモデルといわれているが、生々しい遺体を目にする体験という点では、洞窟墓も同じであろう。

『風土記』では、このあたりを「脳(なづき)の磯」と称している。『角川日本地名大辞典』には、「現在の平田市猪目町の湾西側、浜から100mほどのゲンザカ島という岩の出鼻辺りか」とある。地名の由来は、磯の形がヒトの脳髄に似ていることからついたという。

いささかミステリアスな地名だが、「脳の磯」には、ここ以外にもいくつかの海蝕洞窟がみられる。

大社町史編集委員の梶谷実氏によると、鷺浦(さぎうら)と鵜峠(うど)との中間にある脳島(なづきしま)洞窟こそが「黄泉の穴」であるという。こちらの洞窟は、入り口の高さ2.2m、幅4.2m。内部の高さ9.1m、幅6.8m、奥行き27.8m。入り口には「千引の岩」を思わせる高さ2m、幅2.9mの岩もあるという。

また、島根半島から出土した弥生時代人骨としては松江市の古浦(こうら)砂丘遺跡の例が知られている。日本海に面した鹿島町の恵曇(えとも)の浜から、弥生時代前期から古墳時代に属する人骨60体以上が出土している。60体の人骨は、当時の弥生人より背が高く、手足が長いといった身体的特徴から、渡来人系と考えられている。

猪目と古浦砂丘は、東西に約24km離れている。海蝕洞窟と海の見える小高い砂丘という違いはあるが、ほぼ同時代の遺跡とされてる。両者の関係は不明だが、猪目の海人族も古浦と同じ渡来系であった。と考えることもできるのではないだろうか。

◎◎◎

2016年4月29日 撮影

|

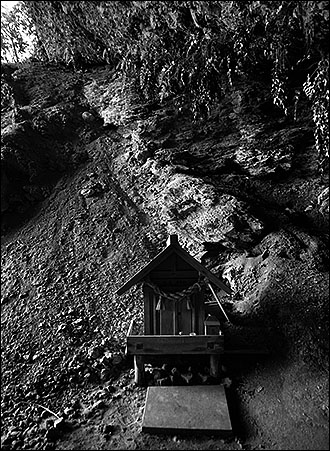

穴口付近に「魚見社」と書かれた小祠が鎮座している。

漁の守護神として祀られているのだろう。

|