|

|

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎12/28(月)晴天

今年も残すところあと僅か、年内の更新もこれを最後とします。

来年は4日(月曜日)から営業を開始。

それでは良いお年をお迎えください。

◆『出雲大社の謎』瀧音能之 朝日新書 を読む

◆『貌孕み』坂東真砂子 文春文庫 を読む

『天狗小僧魔境異聞』(2011年刊)の改題。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎12/23(祝)曇り

奥の家はだいぶ出来上がったが、隣の工事は一向にはじまらない。

施工会社に問い合わせてみると、施主の都合で1年ほど先延ばしになったという。

除草剤をまかれた更地は、あまりにみすぼらしい。

◆『愛しすぎた男』パトリシア・ハイスミス 扶桑社ミステリー を読む

現在では珍しくないストーカーものの先駆とされる名作ミステリー。

頭脳明晰、聖人とよばれる生真面目な主人公が、

ひたすら自分に都合のよい世界を夢想し、歪んだ愛を正当化していく。

1960年に刊行された作品だが古さをまったく感じさせない。

P. ハイスミスは、ヒッチコック監督の「見知らぬ乗客」、

ルネ・クレマン監督、アラン・ドロン主演の「太陽がいっぱい」の原作者。

と、いっても若い人は知らないよね。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎12/20(日)曇り

◆『道祖土家の猿嫁』坂東真砂子 講談社文庫 を読む

土佐国(現在の高知県)火振(ひぶり)村の名家、道祖土(さいど)家に、

猿に似た18歳の娘・蕗(ふき)が嫁いできた。

明治中期から昭和にかけて生きた猿嫁・蕗の一代記だが、民俗学的資料としても興味深い。

「道祖土(さいど)」という苗字はめずらしいが、さいたま市の緑区に同じ名前の町がある。

「道祖」は「道祖神(どうそじん)」の意で、「賽(さい)の神」とも呼ばれることから、

「道祖」を「さい」と読んだのが語源といわれている。

作者の民俗学的造詣は、かなりのものと思われる。

◆『人形の目』バリ・ウッド ハヤカワ文庫 を読む

身体や持ち物に触れるだけで、人間の過去や未来を透視できる女霊能者イヴ。

透視されたことに気づいた連続殺人犯が、イヴの命を狙う。

バリ・ウッドは、クローネンバーグ監督のサイコ・スリラー「戦慄の絆」の原作者。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎12/13(日)曇り

◆『悪魔の涙』ジェフリー・ディーヴァー 文春文庫 を読む

一枚の脅迫状をもとにくりひろげる

無差別殺人テロの犯人と筆跡鑑定人キンケイドの頭脳戦。

キャサリン・ダンス・シリーズもいいが、こちらも負けじと面白い。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎12/8(火)曇り

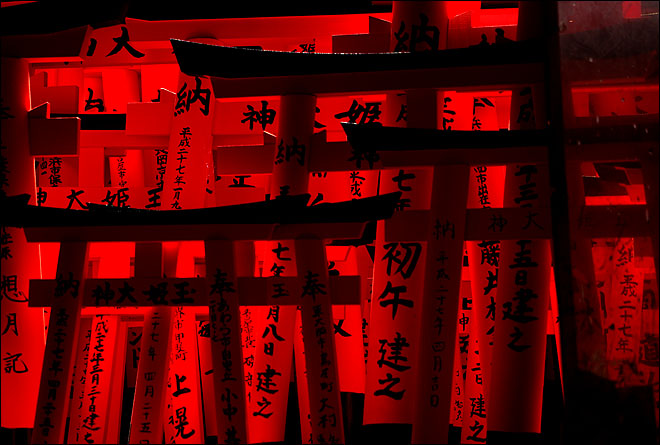

亀岡市「出雲大神宮」をアップ。これで半年余かかった「滋賀・京都」の更新が終了。

今回、取材をしたが更新を割愛したところもある。

滋賀の沙沙貴神社、京都の諸羽神社、松尾大社、末刀岩上神社の4社。

先月、アマゾンで買ったジェフリー・ディーヴァーの『スリーピング・ドール』上下巻、

10ページあたりまで読んで「アレ! またやってしまった」

本ダイアリーで調べてみると、昨年6月に読んでいる。

この手の失敗が、年々多くなっていると思う今日このごろである

FUJI X100Sのワイドコンバーションレンズ(28mm)を購入

◆『農耕社会の成立〈シリーズ 日本古代史 1〉』石川日出志 岩波新書 を読む

◆『うしろ姿』志水辰夫 文春文庫 を読む

◆『朱鳥の陵』坂東真砂子 集英社文庫 を読む

鹿島神宮の「夢解売(ゆめときめ)」白妙が、持統天皇の夢の中に入り、

その血腥い天皇の半生を追体験するという歴史ミステリー。

「春過ぎて 夏来たるらし 白妙の 衣干したり 天の香具山」の歌に

夢を解いた白妙の末路が秘められている。ここは怖い。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎11/23(祝)曇り

京都市「石上神社」をアップしました。

2週に1度の更新では、年内に終らない。

更新のペースを週1に上げ、やっと残り1つまでに辿り着いた。

これが片付かなくては、来年の計画も立てられない。

つくづくと1年の短さをはかなむ今日このごろである。

◆『くちぬい』坂東真砂子 集英社文庫 を読む

◆『歴史のなかの大地動乱─奈良・平安の地震と天皇』保立道久 岩波新書 を読む

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎11/15(日)晴天

京都市「山住神社/石座神社」をアップしました。

◆『陰陽師 鬼一法眼〈1〉』藤木稟 光文社文庫 を読む

◆『陰陽師 鬼一法眼〈2〉』藤木稟 光文社文庫 を読む

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎11/8(日)雨

京都市「貴船神社の船形石」をアップしました。

◆『パライゾの寺』坂東真砂子 文春文庫 を読む

民俗学者の聞き書きという設定で、古老の口から語られる戦慄の説話集。

7篇からなる短編集だが、読み終わると1冊の長編を読んだ気分になる。

余韻のもたせ方は脱帽もの。

◆『からくり富』泡坂妻夫 徳間文庫 を読む

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎11/1(日)晴天

京都市・太秦の「蛇塚古墳」をアップしました。

30日金曜日の渋谷センター街。

ハロウィンのバカ騒ぎを呪いつつ、いつも持ち歩いているカメラを取り出して

シャッターを押してしまう悲しいさが。お恥ずかしいがアップします。

◆『前方後円墳 埋葬されない墓をもとめて』茂木雅博 同朋舎出版 を読む

◆『古代人は太陽に何を祈ったのか』奥野正男 大和書房 を読む

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎10/25(日)晴天

京都市・太秦の「木嶋坐天照御魂神社」をアップしました。

◆『蟲』坂東真砂子 角川文庫 を読む

本日アップした「木嶋神社」も小説の舞台として登場する。

時代設定は現代だが、話のネタは1370年前の『日本書紀』皇極天皇3年の記述にさかのぼる。

駿河国富士川周辺で、大生部多(おおふべのおほ)という男が、「常世神」と称して

カイコに似た虫を祀り、これを信仰すれば、貧しき者は富み、老いた人は若返ると触れ回る。

この騒動に、京都・太秦の首長・秦河勝が怒り、民衆を惑わす者として大生部多を討伐する。

封じ込まれた「常世蟲」が現代によみがえり、超常現象をまきおこす伝奇ホラー小説の秀作。

ちなみにこの小説では、元糺の池には水がある設定で描かれている。

この本が出た1994年は、まだ水が湧き出ていたのだろうか。

◆『影踏み』横山秀夫 祥伝社文庫 を読む

警察小説が多い横山ミステリーのなかでは、泥棒を主人公にした本作は異色といわれる。

横山作品はこれで4冊目だが、そのなかではハードボイルド・タッチの本作が一番おもしろい。

◆『永遠の島』花村萬月 角川文庫 を読む

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎10/18(日)晴天

奥の現場では基礎工事がはじまり、足場が造られている。

手前の草には除草剤がまかれ、すっかり枯れてしまった。いよいよ今月末から工事がはじまる。

◆『はぐれ猿は熱帯雨林の夢を見るか』篠田節子 文春文庫 を読む

4篇からなる一風変わったSF短編集。

収録作の「豚と人骨」は、両親から相続した山の手の土地から

3500年前の縄文期の遺跡がみつかり、

そこから若い女の骨ばかりが大量に出土するというストーリー。

SFでありながら、古代史の謎を解き明かすミステリーとしても楽しめる。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎10/12(祝)晴天

京都市伏見区の「伏見稲荷大社の釼石」をアップしました。

◆『昭和の終わりと黄昏ニッポン』佐野眞一 文春文庫 を読む

懐メロを聞く気分で読みはじめたが、重くリアルな内容に懐かしがっている余裕はない。

昭和天皇の崩御から平成不況まで、息つく暇なく一気に駆け抜ける。

わずか四半世紀で時代は大きく変わったことを知らしめる。一読の価値ある書。

◆『偶人館の殺人 』高橋克彦 角川文庫 を読む

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎10/4(日)晴天

以前、老眼鏡をつくったときに、今のメガネは度が合ってないといわれた。

買物ついでに検眼してみると、たしかに度の強いメガネをかけていたことが判明した。

ということは、この5、6年で、視力が回復したということか?

新しい眼鏡、実に明るくよく見える。

◆『悲鳴をあげる身体』鷲田清一 PHP選書 を読む

示唆に富む良書と思い読んでいるが、読み終ってみると心に何も残るものがない。

いい歳をして、ジョギングやジム通いをしようとは思わないし、

身体によい食事をしようと考えたこともない。

これでは、やはり、身体論は身につかないのか。

◆『13階段』高野和明 講談社文庫 を読む

◆『I'm sorry, mama.』桐野夏生 集英社文庫 を読む

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎9/27(日)曇り

◆『インターセックス』帚木蓬生 集英社文庫 を読む

インターセックスとは、男女の判別が難しい先天性性分化疾患のこと。

男でも女でもない「第3の性」としての生き方を模索する姿に心を揺さぶられる。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎9/23(秋分の日)晴天

京都市山科区の「日向大神宮」をアップしました。

「建築計画のお知らせ」に、10月24日工事着工とある。

毎日眺めていると、雑草とはいえ愛おしくなってくる。

タンポポのようだが同じキク科のノゲシ(野芥子)という草であるらしい。

●「北陸代理戦争」(1977)監督:深作欣二、脚本:高田宏治、主演:松方弘樹を観る。

●「紙の月」(2014)監督:吉田大八、脚本:早船歌江子、主演:宮沢りえを観る。

◆『魂萌え(上)』桐野夏生 新潮文庫 を読む

◆『魂萌え(下)』桐野夏生 新潮文庫 を読む

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎9/19(土)晴天

19日未明、安保関連(戦争)法案可決・成立。

アベノミクスという名の疑似餌で、内閣支持率を維持しつつ

武器輸出三原則、特定秘密保護法、辺野古基地建設、原発再稼働……。

そして今回の安保関連法案(実質的な憲法9条改正)が可決された。

ここに至るまでに、日銀総裁、内閣法制局長官、NHK会長等をすげ替えて、

邪魔になる障害を取り除き、安部政権の独裁体制は強化させてきた。

これは周到に準備されたクーデターであると思う。

シールズの奥田愛基君の言葉「私たちは政治家の方の発言や態度を忘れません。

3連休を挟めば忘れるだなんて、国民をバカにしないでください」を肝に銘じ、

次の選挙で借りを返すしかない。

◆『古人骨は生きている』片山一道 角川選書 を読む

◆『さらば長き眠り』原りょう ハヤカワ文庫 を読む

超遅筆作家ということで、原りょうの作品は長編4作、短編集1冊、エッセイ集1冊。

これで小説は全部読んでしまったことになる。次作を気長に待っていよう。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎9/13(日)曇り

京都市山科区の「岩屋神社」をアップしました。

10日・茨城県鬼怒川の堤防決壊、11日・宮城県渋井川の堤防決壊。ともに甚大な被害。

12日・都内でマグニチュード5.3(震度4、震源地・東京湾)の地震。

そろそろ寝ようと思った5時49分。ドスンという音とともに大きな縦揺れがきた。

時間は短かったが、首都直下地震の前兆かと思わせる気味の悪い揺れ方だった。

◆『葡萄園の骨』アーロン・エルキンズ ハヤカワミステリ文庫 を読む

いま読みかけている片山一道氏のエッセイ集『古人骨は生きている』のなかで、

エルキンズのスケルトン探偵シリーズを「骨屋もの」ミステリーの最高傑作、

これにつきると絶賛されている。日本を代表する「骨屋」さんの言葉だから、

エルキンズファンにとってこれ以上の太鼓判はないだろう。

◆『私が殺した少女』原りょう ハヤカワ文庫 を読む

◆『オンリィ・イエスタデイ』志水辰夫 新潮文庫 を読む

上記2冊、ともに傑作ですね。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎9/6(日)曇り、散髪へ

ほとんどすっかり雑草に覆われてきた。高いものは人の丈ほどもある。

手前に赤い花をつけたイヌタデが見られる。

イヌタデとエノコログサ。

◆『骨が語る日本人の歴史』片山一道 ちくま新書 を読む

沖縄の「港川人」は本州の旧石器時代人と流れを異にし、縄文人につながらない。

ゆえに、柳田國男の「海上の道」や「縄文人南方起源説」、

縄文人を南方系、弥生人を北方系とする埴原和郎の「二重構造説」は

再考されるべき時にきた。旧来の日本人論を検証する最適の好著。

◆『幽霊人命救助隊』高野和明 文春文庫 を読む

オビに書かれた「養老孟司氏推薦!」につられて読んでみた。

4人の自殺者が幽霊となって地上に戻り、100人の自殺志願者を救うという珍妙なストーリー。

映像出身の作家だけに、ストーリーテラーの才能は一流と思うが、

読後は面白いエンターティメント作品という印象しか残らない。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎8/30(日)晴天

京都市山科区の「白石神社」をアップしました。

◆『殺し屋ケラーの帰郷』ローレンス・ブロック 二見文庫 を読む

前作で出会った女性と結婚し、子供もでき、まっとうな市民として

暮らしているケラーに、また殺しの仕事が舞い込んでくる。

ローレンス・ブロックもすでに77歳。

いつ引退してもおかしくないが、予想を裏切りここに復活してくれた。

昔の切れはないが、それでも一気に読ませてしまうところは相変わらずの凄腕。

円熟の境地とはこういうものだろう。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎8/23(日)晴天

暑い、暑いと文句ばかり言っていたが、今年もそろそろ晩夏の候となった。

土ばかりの更地から1ヶ月、繁茂いちじるしい夏草を以下に同定してみた。

ヨウシュヤマゴボウ(洋種山牛蒡) 草の割には図体がデカい。草丈1mをゆうに越える。

今は白い花を咲かせているが、やがて緑色の果実になり、熟すと黒に近い紫色になるという。

クレオメ(西洋風蝶草) こちらも高さは1メートルほど。

4枚の花弁が扇のように並んでいる。葉は掌状複葉で7枚の小葉をもつ。

ドクダミ(毒矯み)。毒を抑えるという意味がある。触れると強い臭気がある。

◆『死への祈り』ローレンス・ブロック 二見文庫 を読む

◆『日本人にとって聖なるものとは何か 神と自然の古代学』上野 誠 中公新書 を読む

記紀や万葉集といった日本の古典をもとに、特に日本人の神に対する姿勢を捉えようとした一冊。

聖なるものに対する感性は,古代人のみが有していたものではなく、

現代の日本人にも受け継がれ実感されているものである。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎8/16(日)晴天

滋賀県大津市の「日吉大社の金大巖」をアップしました。

◆『映画の奈落 北陸代理戦争事件』伊藤彰彦 国書刊行会 を読む

広島出身ということもあり、「仁義なき戦い」シリーズはほとんど見ているが、

「北陸代理戦争」(監督:深作欣二、脚本:高田宏治、主演:松方弘樹)は見逃していた。

70年代、一世を風靡した東映の実録ヤクザ路線の最終作だが、

興行的には大コケで、映画公開後に主人公のモデルとなった組長が、

映画と同じ三国の喫茶店で殺されるという、いわく因縁のある映画である。

本書は、高田宏治のシナリオと組長の取材インタビューのテープをもとに、

2人の出会いと、映画完成までの波瀾に満ちた行程を克明に描いていく。

著者の処女作というが、迫真の筆で描かれたドキュメンタリーは一級品で、

戦慄すべきエピソードのオンパレード。

製作現場の恐ろしいほどの熱気がじりじりと伝わってくる。

残念ながら「キネマ旬報」の映画本大賞は2位に終り、

「講談社ノンフィクション賞」も逃したが、

映画本、ノンフィクションの傑作であることはまちがいない。

◆『殺し屋 最後の仕事』ローレンス・ブロック 二見文庫 を読む

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎8/9(日)晴天

今月2日、出口裕弘氏が心不全のため都内の病院で逝去された。86歳。

今月5日は、出口氏の同級生・澁澤龍彦の命日だった。

すでに没後28年、うたかたの思い出になりつつある。

先週8日連続で35度を超える。

◆『あっちが上海』志水辰夫 集英社文庫 を読む

◆『古代出雲王国の謎』武光誠 PHP文庫 を読む

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎8/2(日)晴天

滋賀県高島市の「水尾神社」をアップしました。

◆『赤い人』吉村 昭 講談社文庫 を再読

明治初期、無人の地にひとしい北海道に、ほとんど経費を必要とせず、

強度の労役を課すことのできる囚人を送り込むことは、

北海道開拓事業の推進に大いな力になると、ご都合主義の内務省の役人は考えた。

「苦役ニタヘズ斃(へい)死」すれば、国の支出も軽減される。

一挙両得の国策よって、北海道開拓はいちじるしい成果をあげるが、

厳寒の中、重労働を課せられた囚人たちはバタバタと死んでいった。

言わば近世日本における北海道開拓の裏面史だが、

政策の不穏な動きという点では、現代にも通じるものがある。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎7/26(日)晴天

36度、うだるような暑さ。結局外に出たのは、上の写真を撮るための数分間だけ。

◆『宮田登 日本を語る〈6〉カミとホトケのあいだ』宮田登 吉川弘文館 を読む

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎7/21(祝)晴天

滋賀県高島市の「白鬚神社」をアップしました。

◆『冬の巡礼』志水辰夫 角川文庫 を読む

◆『長人鬼』高橋克彦 日経文芸文庫 を読む

◆『紅蓮鬼』高橋克彦 日経文芸文庫 を読む

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎7/5(日)雨

滋賀県近江八幡市の「藤ケ崎龍神」をアップしました。

いつまで更地の状態が続くのか分からないが、

隣にこれだけひらけた空間があるのは、空が広くなったようで気持ちがいい。

2階の窓からのぞいてみると、ところどころに草が生えてきている。

かつては畑だったのだろう、黒々とした良質な土である。

この土がどのように変わっていくのか、これも定点観測してみたい。

◆『そして夜は甦る』原りょう ハヤカワ文庫 を読む

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎6/28(日)晴天

滋賀県近江八幡市の「長命寺」をアップしました。

主治医とかわす十年一日の如し会話

●変わりはありませんか

□ありません

●忙しいですか

□ぼちぼちですね

●体重は

□最近、計ったことがありません

●ストレスはありますか

□あまり感じたことはないですね

●心電図も異常ありません

□はい

●血圧は120ですね

□いつも110〜120くらいです

●じゃあ、いつもの薬を出しておきます

□ありがとうございます

(終わり)

◆『「黄泉の国」の考古学』辰巳和弘 講談社現代新書 を読む

◆『青に候』志水辰夫 新潮文庫 を読む

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎6/21(日)曇り/雨

◆『国境の日本史』武光誠 文春新書 を読む

「我が国固有の領土」という言葉が、

国際法的にはなんら説得力をもたないものであるという前置きからはじまる。

歴史学者ならでは切り口で書かれた辺境の日本史。

◆『安楽病棟』帚木蓬生 新潮文庫 を読む

痴呆病棟を舞台にしたノンフィクション風ミステリー小説。

文章、語り口ともに平易だが、600ページ超の長さには少々うんざりする。

読後のあと味もよろしくない。

これは、若く一途な看護師の奮闘が、終盤になって人間の尊厳うんぬんという

「エゴ」に踏みにじられていくことの腹立ちからくるものだろう。

ノンフィクション部分の価値はあるが、ミステリーとしては凡作と思う。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎6/14(日)晴天

滋賀県東近江市の「太郎坊宮/阿賀神社」をアップしました。

今日は存分に朝寝坊ができた。

昨日は朝からドスンドスンという地響きとともに家が揺れ、とても寝ていられない。

いよいよ整地作業も最終段階に入ったようで、しばらくは元に静けさに返れるのでは。

◆『お吉写真帖』安部龍太郎 文春文庫 を読む

幕末動乱の頃、写真、洋式帆船、西洋医学など新技術の導入に、

果敢に取り組んだ日本人たちの姿を描いた時代短篇集。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎6/7(日)晴天

隣の家屋の解体は済んだが、廃材の片付けがまだ終らない。

何ごともそうだが、壊すよりも、その後の片付けの方が面倒なもの。

昨日土曜日も、重機がたてる騒音で目が覚める。

◆『愚か者死すべし』原りょう ハヤカワ文庫 を読む

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎6/1(月)晴天

滋賀県東近江市の「猪子山の岩船神社」をアップしました。

壊すのは1棟だけでなく、奥の家屋も解体するらしい。まだ終わりそうにない。

9年乗った「イプサム」から「アイシス」(中古車、3万5600キロ)に乗り換える。

◆『花ならアザミ』志水辰夫 講談社文庫 を読む

◆『天使たちの探偵』原寮 早川文庫 を読む

ローレンス・ブロックのマット・スカダーとも重なるクールなキャラクター。

この1冊でファンになった。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎5/24(日)曇り

築80年という隣家の家屋およそ3分の1が壊された。

今月中に更地になってしまう。

◆『ラストドリーム』志水辰夫 新潮文庫 を読む

盛り上がりは少ないが、心地よいリズムがある。志水節がクセになる。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎5/18(月)晴天

滋賀県多賀町の「胡宮神社の磐座」をアップしました。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎5/16(土)曇り

■縄文時代の「土偶」、1・9億円で落札…初出品(写真:サザビーズより)

13日にロンドンで開かれた競売会社サザビーズのオークションで、

日本の古美術収集家のコレクションだった「土偶」が、

約101万3000ポンド(約1億9000万円)で落札された。

落札予想価格7万〜9万ポンドの11倍以上の高額だった。

サザビーズジャパンによると、この「土偶」は縄文時代のもの。

サザビーズのオークションに土偶が出品されるのは初めてという。

落札者については明らかにされていない。

(読売新聞より)

出品者である井上恒一コレクションの資料によると、縄文時代後期の遮光器土偶で、

青森県三戸郡南部町の虚空蔵(こくぞう)遺跡から出土したものらしい。

身体の半分が喪失しており、高さは19.5cmとのこと。

落札したのは日本の民間人との情報もある。 なんとか海外流出は免れたもよう。

◆『廃院のミカエル』篠田節子 集英社文庫 を読む

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎5/10(日)晴天

長く空き家で、チャーちゃん(我が家の猫)の別宅だった隣の家が解体される。

昨日、庭木がすべて切り取られた。工期は5月7日から6月4日まで。

◆『漂流』吉村昭 新潮文庫 を再読

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎5/6(水)晴天

5連休もあっという間に終了。

ヤボ用が重なり、終日パジャマは本日のみ。

◆『裂けて海峡』志水辰夫 新潮文庫 を読む

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎4/30(木)晴天

ゴールデンウィークの一足先に巨石の旅より帰還。

4日間フル回転で、ほぼ予定通りのポイントを走破できた。

不満をいえば天気が良すぎたこと。石の撮影には光が均等に回る曇りが好ましい。

しかたなく三脚を据えて「HDR撮影」しなければならず、なんとも煩わしい。

◆『クライマーズ・ハイ』横山秀夫 文春文庫 を読む

◆『行きずりの街』志水辰夫 新潮文庫 を読む

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎4/19(日)曇り 散髪

今週、アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ監督の

『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』を観る。

今作は、『21グラム』や『BEAUTIFUL ビューティフル』等の

命の重みを問いかける人間ドラマから一転、

中年俳優の滑稽な日々を描いたシニカル・コメディだが、

魅せるという点では、カメラワーク、音楽、演出テンポのすべてにおいて言うことなし。

イニャリトゥ監督の初見『アモーレス・ペロス』ほどの衝撃はなかったが、

それでも劇場で観る価値は十分。今年最高の1本かも?

◆『京都奇才物語』丘眞奈美 PHP新書 を読む

著者が太秦出身ということもあるのか、京都関連の本で、

予想以上に面白かったのが『京都魔界巡礼』丘眞奈美(PHP文庫)だった。

本書では、聖徳太子、秦河勝、和気清麻呂、桓武天皇、小野篁、阿倍晴明、

大江匡房、世阿弥の8人をを通じて、魔界京都を見聞する。

◆『一夢庵風流記』隆 慶一郎 新潮文庫 を再読

書棚にあると思った『花と火の帝』が見つからない。

ついつい人に勧めたくなって、誰かにあげてしまったのだろう。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎4/12(日)晴天

歳を重ねるごとに時間の経過が早く感じられる。

これを「ジャネーの法則」というらしい。

1日24時間が20時間に、水曜日と思ったら疾うに木曜日。

1週間が6日に短縮され、10カ月で1年分の歳を取っているもの憂い気分。

これが得なのか損なのかは、安易には言い難いが、

時間が短くなったぶん、できる仕事の量は確実に減っているという淋しさはのこる。

行く行く1週間が4日となり2日になって、ゼロになったらジエンドか?

◆『平安京物語』村井康彦 小学館 を読む

◆『京都の不思議』黒田正子 ランダムハウス講談社文庫 を読む

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎4/5(日)曇り

今月末に予定している旅の計画が粗方でき上がり、ホテルの予約も完了した。

車中泊1泊、滋賀1泊、京都2泊で20数カ所の巨石スポットを巡る予定。

風情に欠ける、猪突猛進型の私の旅スタイルでは、

これぐらいが体力、気力の限界と踏んでいる。

◆『京都魔界案内』小松和彦 知恵の森文庫 を読む

◆『顔 FACE』横山秀夫 徳間文庫 を読む

『陰の季節』の一篇、「黒い線」に登場した似顔絵婦警を主人公にした短編集。

巧緻な構造を持った一級品の短編小説で、地味ではあるが

完成度は『陰の季節』を上回るだろう。今度は長編を読んでみたい。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎3/29(日)自由が丘、九品仏川緑道の桜が見頃に

黒田、カープ復帰8年ぶりの勝利に祝杯!

◆『隆慶一郎短編全集1 柳生 美醜の剣』隆慶一郎 日経文芸文庫 を読む

15年以上も前のこと。友人O氏のおすすめで、

はじめて隆慶一郎を読んだとき、あまりの面白さにびっくり仰天!!。

こんな書き手がいたのかと、立続けに他の作品を読み耽けたことがある。

とはいっても、隆慶一郎の作家活動は、還暦を過ぎてからのわずか5年ほどで、

作品の数もそれほど多くない。ほとんど読んでしまったと思っていたが、

またしてもO氏から文庫本初収録「心の一方」を加えたこの短編集をすすめられた。

久方ぶりの邂逅をあやかって、『花と火の帝』あたりを読み返したくなった。

◆『陰の季節』横山秀夫 文春文庫 を読む

こちらもO氏のおすすめ。

警察小説の新境地を切り開き、人間ドラマを色濃く描いたところは松本清張賞にふさわしい。

珠玉といえる短篇四篇を収録。もっと読んでみたいと思わせる作家である。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎3/22(日)晴天

うららかな春の陽気。

自転車に乗って大田区田園調布南にある「大田図書館」へ。

◆『王朝序曲(上)』永井路子 角川文庫 を読む

◆『王朝序曲(下)』永井路子 角川文庫 を読む

桓武天皇による平安遷都から平城、嵯峨天皇の時代を描いた歴史小説。

◆『京都謎とき散歩』左方郁子 廣済堂出版 を読む

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎3/15(日)晴天

◆『桓武天皇─平安の覇王』三田誠広 作品社 を読む

桓武天皇にとって、古い政治体制を脱し新たな律令政治を行うには、

平城京の地を離れるしか道はなかったのだろう。

平安京の創設者・桓武天皇の生涯を描いた歴史小説。

◆『帰化人』上田正昭 中公新書 を再読

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎3/8(日)曇り

◆『刀伊入冦 藤原隆家の闘い』葉室 麟 実業之日本社文庫 を読む

日本への外国の武力侵攻は鎌倉時代の元寇(げんこう)がはじめてではない。

寛仁3年(1019)、「刀伊(とい)」と呼ばれる女真(じょしん)族の一派が

50余隻(約3,000人)の船団で対馬に押し寄せ、島民36名を殺害、346名が連行された。

その後、賊船は壱岐に上陸して、148名を殺害、239名を連行。

さらに賊徒の脅威は、筑前、博多にまで迫ってきた。

この未曾有の国難に立ち向かったのが、本作主人公の大宰権帥・藤原隆家である。

平安中期の壮大な時代絵巻を、上・下巻に分けることなく、

テンポのよいストーリー展開で、1冊にまとめているところはお見事!!

◆『京都の闇』関 裕二 講談社 を読む

◆『呪いと日本人』小松和彦 角川ソフィア文庫 を読む

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎3/1(日)雨

◆『緑の毒』桐野夏生 角川文庫 を読む

ビンテージの高級スニーカーをこよなく愛する連続レイプ魔が、

プラダの新作ブーツを履いた被害者の兄に飛び蹴りをくらい、

気を失うところで物語は終わる。

ブランド品やネット、ツイッター、オフ会などのキーワードが、

人物像の描写に巧みに使われており、その目利きのほどが小気味好い。

◆『京都 よみがえる古代』井上満郎 ミネルヴァ書房 を読む

◆『謎の渡来人 秦氏』水谷千秋 文春新書 を読む

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎2/22(日)曇り

21日は、3年前に亡くなった母の命日。

広島の姉から、お墓参りに行ってきたとメール届く。

今年も仕事の都合でサクラの取材ができそうにない。

昨年どおり、ゴールデンウィークを利用して、

「泣くなウグイス平安京」の石を巡ってみたいと計画中。

◆『伏見稲荷の暗号 秦氏の謎』関 裕二 講談社 を読む

◆『帰化人』関 晃 講談社学術文庫 を再読

◆『見えない橋』吉村 昭 文春文庫 を読む

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎2/15(日)晴天

◆『彷徨える帝(下)』安部龍太郎 角川文庫 を読む

後南朝時代を扱った貴重な歴史伝奇小説。

史実と伝奇的趣向の散りばめ方に好感をもてるが、

敵対する主人公の宗十郎と範冬、二人のキャラクターがダブって見えるのが少々まぎらわしい。

◆『京都魔界巡礼』丘眞奈美 PHP文庫 を読む

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎2/9(月)曇り

FUJIのX100S、バッテリー減の表示が出てから一気に電池がなくなる。

これでは1日もたないかもしれない。アマゾンで予備バッテリーを調べてみると、

純正品で4280円、互換品だと650円(送料込)。

同じ電池で、なぜこれほど値段が違うのか?

17件のカスタマーレビューは、おおむね「特に問題なし」とある。

安物買いを承知で互換品を購入し、2週間ほど使ってみた。

これまでのところ「特に問題なし」。

◆『日本史の謎は「地形」で解ける』竹村公太郎 PHP文庫 を読む

◆『彷徨える帝(上)』安部龍太郎 角川文庫 を読む

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎2/1(日)晴れ

湯川遥菜さんに続き、後藤健二さんも最悪の結果となってしまった。

国のメンツは、国民の生命を守ることに向けられるべきと思うが、

悲しいかな2人の生命を救うことはかなわなかった。

湯川さん、後藤さんのご冥福をお祈りしたい。

◆『日御子』帚木蓬生 講談社 を読む

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎1/30(金)雪

1月21日、画家のムムリクが亡くなった。

病気がみつかり、わずか1ヶ月での悲しい知らせとなった。

あまりのはやさに驚き、命のはかなさを思い心が折れる。

昨夏、H氏と3人で飲んだのが最後となった。

無垢なる魂は星となるだろう。冥福を祈る。

合掌

◆『日本人はなぜキツネにだまされなくなったのか』内山 節 講談社現代新書 を読む

稲荷神に関する本かと思ったが、違っていた。

タイトルのとおり、日本の社会からキツネにだまされたという話が

発生しなくなったことを真面目に論じた歴史哲学書(?)である。

私たちの自然感、生命感は、1965年(昭和40)頃を境に大きく変わったと著者はいう。

要因として挙げられるが高度経済成長だが、本著はなかなか奥深く、

これで話が終わるほど凡庸ではない。

人の歴史は、知性で捉えられた「直線的な歴史」と

身体や生命の記憶として形成された「みえない歴史」とで成り立っており、

1965年頃をターニングポイントとして、「直線的な歴史」だけが肥大化し、

身体性や生命性と結びついた「みえない歴史」が衰弱していった。

人がキツネにだまされたという歴史も、「みえない歴史」のひとつであると説く。

日本人の自然感、死生観を振り返る意義ある一冊である。

◆『アマテラス─最高神の知られざる秘史』斎藤英喜 学研新書 を読む

◆『稲荷明神─正一位の実像』松前 健=編 筑摩書房 を読む

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎1/18(日)晴天

イチとニコ(兄弟)。

生まれたばかりで、拾われてきて1年5カ月になる。

ニコ(左)は衰弱がはげしく即入院。助からないと思っていたが、

いまではすっかり元気なデブ猫になってしまった。

以前紹介したチャーちゃん8年目。寒い間は、いつも私の布団のなかで眠っている。

◆『神道はなぜ教えがないのか』島田裕巳 ベスト新書 を読む

◆『京都「癒しの道」案内』河合俊雄・鎌田東二 朝日新書 を読む

◆『鬼子母像』泡坂妻夫 光文社文庫 を読む

◆『神々に告ぐ(上)』安部龍太郎 角川文庫 を読む

◆『神々に告ぐ(下)』安部龍太郎 角川文庫 を読む

-----------------------------------------------------------------------------------------------

◎1/5(月)晴天

本日より営業開始。今年もよろしくお願い致します。

休みの間に、去年まで事務所で使っていたパソコンを自宅に移動。

騙し騙し使ってきた「cube」もこれでお役ご免となった。

長いあいだご苦労さまでした。感謝です。

◆『読み替えられた日本神話』斎藤英喜 講談社現代新書 を読む

◆『異貌の古事記─あたらしい神話が生まれるとき』斎藤英喜 青土社 を読む

時代の変遷のなかで、日本神話はさまざまに読み替えられ、作り替えられていった。

『読み替えられた日本神話』では『古事記』『日本書紀』の神話世界の「その後」を通史的に概説し、

『異貌の古事記』では、本居宣長、平田篤胤、ラフカディオ・ハーン、折口信夫といった

知の先達たちを通して、近代の『古事記』解釈の変容を解き明かしていく。

日本人の心性を独自の視点から語るアプローチは新鮮であり、示唆にとむ。

◆『海から見た日本人─海人で読む日本の歴史』後藤 明 講談社選書メチエ を読む

◆『日本人はなぜ富士山を求めるのか─富士講と山岳信仰の原点』島田裕巳 徳間書店 を読む

◆『陰陽師ロード 安倍清明名所案内』荒俣宏 平凡社 を読む

◆『からだを読む』養老猛司 ちくま新書 を読む

◆『隠し絵の囚人(下)』ロバート・ゴダード 講談社文庫 を読む

「垂水遺跡」山形市山寺

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|

|

|

|

|